Pierre FRESNAULT-DERUELLE, Jovan R. Zec ou L'orient de la peinture.

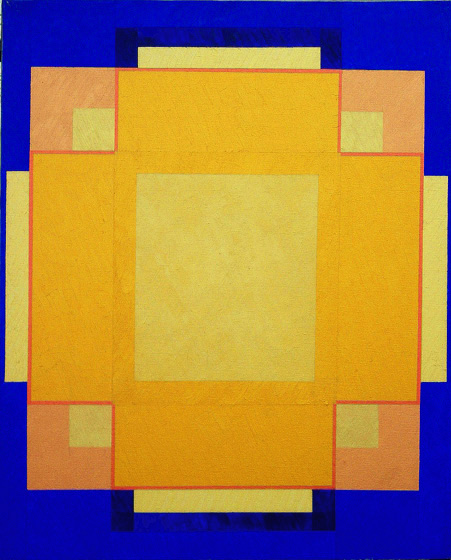

Il s’agit de l’emboÎtement de deux monochromes que double un cadre interne gris-

vert. Celui-ci est à son tour bordé par une

étroite bande dorée, elle-même entourée

par un second cadre, noir celui-là. Ce tableau

est un " temple " que le rectangle sombre,

en son centre, nous fait assimiler à quelque

mastaba (le titre de l'œuvre, évidemment,

n’est pas pour rien dans cette " lecture ").

Mais c’est là se saisir d’un prétexte littéraire

discutable, même s'il est littéralement question d'une " entrée en matière". D'une façon

générale, l'artiste voudra toujours que l’hiératisme de ses compositions (en l’occurrence,

leur sacralité) soit tributaire de figures vraiment instaurées. Rigueur et lyrisme.

L’art abstrait, notamment géométrique, a ceci

de particulier qu’il outrepasse les repères de

la peinture en regard desquels le spectateur

a eu longtemps coutume de trouver ses marques. Malevitch dit, à ce sujet, que la

tâche de l'artiste n'est plus de rendre les

choses, mais de débarrasser les tableaux de

celles-ci! Impossible, de fait, de se situer, classiquement parlant, devant une toile d’Ivan

Klioune, de Ben Nicholson ou d’Aurélie

Nemours chez qui opère l'unique jeu tensif

des formes-couleurs. S’il fallait trouver une

sensibilité artistique à laquelle rattacher l'œuvre de Jovan R. Zec, on mentionnerait volontiers les courants suprématiste et néo

plasticiste. Ces deux courants idéalistes développent, comme on sait, une mystique de

la géométrie proche des recherches rythmiques

de l’artiste qu'on désire aujourd'hui célébrer.

Même si les apparences sont trompeuses,

nous sommes aux antipodes de la lignée

constructiviste (souvent matérialiste) qui,

avec Rodchenko et (parfois) El Lissitzky, veut

que le tableau, considéré comme travail d'ingénierie, soit peint à plat. Refusant cette posture, Zec, qui s'en tient au chevalet, considère

ses tableaux non pas comme des œuvres

faites pour être redressées une fois achevées,

mais des fenêtres d'opportunité que la station debout, seule, permet d'interroger ou

d'activer. Précisons que par " fenêtres d'opportunité ", on entend, non pas, ces lieux

"décalés", saisis par raccroc, tels qu’en peinture figurative, ils apparaissent chez Edgar

Degas ou chez l'américain Edward Hopper,

mais des espaces de facilitation où le subjectile permet à l'artiste de se faire " prospectiviste "(1). On songe aux utopies abstraites

de Lioubov Popova, de Félix del Mare ou de

Jean Gorin qui ne " tiennent" que grâce à

la rigoureuse économie de leurs compositions. Comme nombre de ses frères et sœurs

en modernité, Zec désire que ses propositions visuelles ne " trouent " pas le mur où

elles sont accrochées, mais que, s'enlevant

de ce dernier sans le nier, elles soient également capables de trouver leur place dans la

géographie mentale du spectateur.

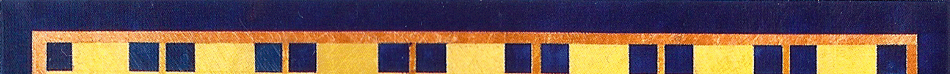

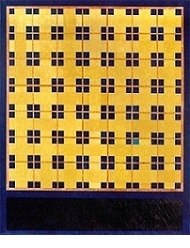

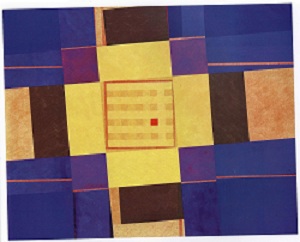

Ce quadrilatère peuplé de fenêtres nous vient

de Byzance du temps de sa splendeur, lorsque

l'Empereur, se souvenant de Rome, répandait

sur la terre les signes de sa puissance. Face

à ce grand carré précieux, dont on pourrait

dire qu’il évoque aussi bien le plan d'un camp

de légionnaires que le motif d’ornementation

de quelque habit sacerdotal, le regardeur se fait contemplateur. Le strict compartimentage de cette acrylique, qui érige la répétition

au rang du principe de constance (à l'exception, on le verra, d'un détail), induit éga-lement l'idée que la variation a été bannie au

profit de cet ordre dont Le Corbusier disait

que sa perception confinait à la plus haute

délectation de l'esprit humain. Linéairement,

ces minces croix rouges, qui se détachent sur

ces cadrans noirs uniformément sertis d'or,

ont quelque chose de la monotonie des

litanies, égrenées encore et encore. Tabulairement, l'ensemble forme bloc, comme forment bloc les temples chargés, en nous

édifiant, de manifester la densité des dogmes

(voyez les cathédrales ou les pyramides).

Nous signalions plus haut la discrète présence d'un élément insolite dans cette

composition : le petit carré bleu, en bas à

droite, de la toile. Pareille à l'unique pièce

allumée d'un immeuble où l'obscurité se serait

étendue, le petit carré bleu introduit une

contre-pointe d'humour dans cet ensemble

grave. Comme s'il s'était agi, malicieusement,

de faire sa part à l'exception: en l'occurrence,

de lever l'hypothèque de l'esprit de système.

Cette dernière remarque s'applique, en vérité,

à toute l'œuvre de notre artiste chez qui la

densité des plages régulées dit à la fois le

besoin de se différencier de la stylistique chrétienne orientale et le désir d'en célébrer, malgré tout, la vertu. ll ressort qu'héritier de l'art

de l’Eglise byzantine, Zec peint d'abord pour

traduire dans son idiome propre certains des

principes esthétiques du langage millénaire

qu'il admire. Sans doute est-ce la raison pour

laquelle le motif premier de la croix se

manifeste aussi sous des formes dérivées: la

croisée, le croisement, les superpositions et

les adjonctions orthogonales. De tout cela,

Zec tire patiemment la structure tramée de

ses contre-mondes. Non sans paradoxe, notre

iconodule se sera fait peintre abstrait pour

transmettre, au-delà du message religieux

stricto sensu, l'irréductible apport plasticien

qui s’y trouve. Faut-il rappeler par parenthèse

qu’avant d’être chrétienne, la croix a pour vocation de dire l’ensemble des figures " agonistes " et antagonistes (haut/bas, masculin/féminin,

fixité/mouvement -dextrogyre ou

sinistrogyre) qui orientent et structurent l’existence? Le mot " abstraction ", concernant

Jovan R. Zec, n’est donc pas qu’une qualification artistique de sa pratique, mais aussi

un terme symbolique qui désigne cette

opération de l’esprit consistant, chez lui, à

isoler un item ou une notion particulière pour

l’élever à la valeur d'une idée globale. Pour

faire bonne mesure, ajoutons que les tableaux

de notre artiste ont parfois l’allure d'habitacles (cf. infra), ce qui entraÎne la question

suivante: quelle articulation établir entre telle

ou telle toile et la salle où l'œuvre doit pouvoir être accrochée ? La géométrie des tableaux

de Zec ne commande-t-elle pas qu'à l’instar

de celle de nombreux créateurs modernes

et contemporains, il soit tenu compte de la

topographie du lieu d'exposition ?

Outre labstraction, la couleur et ses valeurs (que nous traiterons plus loin), la symétrie est au cœur de la démarche de notre artiste que cette dernière soit exaltée ou bien, momentanément, mise en cause.

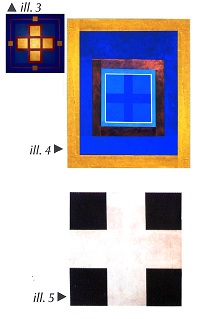

Le motif de la croix, qui se présente régulièrement chez Zec (ill. 3 et 4), doit beaucoup

à Malévitch et ses élèves(3) qui, au début du

XXe s., refondent autant la vertu plasticienne

fondamentale de ladite croix que sa valeur

sémiotique (ill. 5).

Bien des drapeaux ne s'y sont pas trompés,

qui ont allégorisé la croix (grecque ou

romaine) dont on reconnaÎtra aisément qu’elle

est la substructure de tout quadratum :

voyez les couleurs de la Suisse, de la

Grande-Bretagne, de la Grèce, pour ne rien

dire des Pays Scandinaves(4). D’évidence, ce

motif symétrique a quelque chose à voir avec

la problématique de l’équilibre du monde qui

" informe " partout l’œuvre de l’artiste. Néo-platonisme ? Sans doute. Quoi qu’il en soit,

la croix -cette boussole métaphysique- fait le

lien entre la terre et les cieux; avec sa barre

horizontale, elle embrasse la totalité de l’his-

toire des hommes, dont elle est lalpha et

l’Oméga. Ortho-doxie, ortho-graphie.

La symétrie en regard de laquelle la pensée

classique s’éprouve comme complétude peut,

cependant, engendrer l'ennui. Voué à la

reprise, l'artiste doit conjurer les dangers de

la redite. Aussi, parce que la production

sérielle, chez lui, est une nécessité, Zec

cherche-t-il à traiter ses déclinaisons de

manière à ce que celles-ci ne soient que l'affirmation plurielle de l'Un.

Pour ce faire, notre

peintre a recours à l'obliquité. dont on comprendra qu'elle est justement dérogation à la

règle.

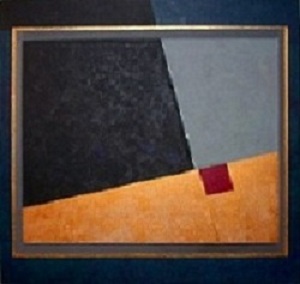

Soit cette toile intitulée Illusion visuelle:

Installé au centre de l'œuvre, mais placé de côté dans le quadrangle régulier constituant son enceinte de protection, le petit carré rouge est le repère à partir duquel le peintre s'est permis un certain gauchissement dans sa composition sans que cette dernière, toutefois, ait à en pâtir. C'est même tout le contraire qui se produit. Si modeste soit-il, ce petit carré rouge compense avec bonheur l’équilibre chancelant du tableau. Si donc l'artiste a introduit du " bruit " dans le code régissant le traditionnel couplage support/surface, il a, tout bien pesé, récupéré rythmiquement ce qu'il aurait pu perdre " ordinalement ". Au statisme des verticales. qui sont en principe dédiées au renforcement des effets d’enca- drement, sont opposées les obliques auxquelles sont conférés les effets dynamiques du cadrage. Mais pas trop. De sorte qu'avec ce système fait de déplacements, de rectifications puis de condensations, Zec a réussi à installer ce punctum qui fait mouche. J'ai beau tenir à distance la croix où il s'inscrit. c’est elle qui me " comprend". Retournement des points de vue : je suis la cible du tableau !

Tel est encore le cas de cette acrylique Tendance d'un carré rouge où le motif du carré

rouge prend sa place dans un dispositif qu'on

pourrait dire être celui du " contrôle mathématisé " (ill. 7). On veut dire qu’ayant désolidarisé l'abscisse et l'ordonnée de ses lignes

(obliques, mais orthonormées) de l'abscisse et de l'ordonnée du support, Zec a créé

une situation aussi prégnante que minimaliste où le petit carré rouge vient bloquer la

montée, le long de la pente jaune, de la puissante plage noire arrivée depuis l'extérieur du

cadre inséré ici. Surprise : la composition,

centrifuge, devient centripète ! Conséquemment, la dite plage noire a beau peser

de tout son poids, rien n'y fait : ce hic écarlate fait de la résistance ! Bien qu'inclinée

de quelques degrés, la croix n'a rien perdu de

sa puissance rectifiante. C'est elle qui a le

dernier mot.

La peinture - vieille antienne - est l'art de penser, de s'exprimer et de s’émouvoir à l'aide de formes, de lignes et de couleurs, Lorsqu'il est figuratif. le propos résulte d'un " arrangement " où l'iconographie, en principe, doit faire la balance avec le traitement des constituants plastiques sollicités ; dans le cas contraire - les compositions abstraites- le peintre ne peut compter que sur la cohérence visuelle de sa composition. Redoutable défi pour l'artiste qui doit ne pas confondre cohérence et cohésion, dont on sait qu'elle (la cohésion) est parfois la marque du formalisme ou de la décoration. Cherchantà définir la poésie, Paul Valéry disait qu'elle est " la continuation d'une hésitation entre le son et le sens ". Toutes choses égales (les motifs prenant la place du son), nous ne saurions mieux dire de l'abstraction géométrique dont le sémantisme (toujours problématique) dépend exclusivement de contraintes formelles longuement travaillées. Car il va de soi - on vient d'en avoir la preuve - que la cohérence des propositions peintes, si celles- ci récusent les significations (c'est le propre de la figuration), n'ont pas vocation à échapper au sens (et aux connotations). Prenant la suite d'un Serguei Senkine, d'un Vladislas Strzeminski ou d'un César Domela. Jovan R. Zec nous conforte dans l'idée que l'esthétique géométrique est, décidément, une des plus belles vues de l'esprit.

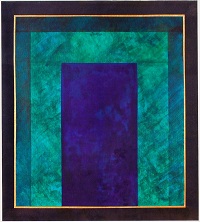

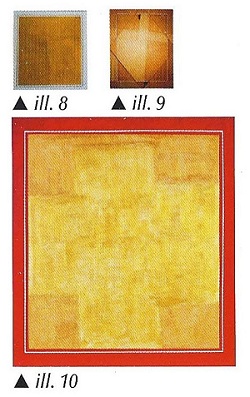

On l'a dit (mais il est temps d’y revenir), l'or

est partout chez le peintre au plus profond

de qui les saintes icônes ont laissé d'ineffaçables traces. On entend par là que, bien que

tributaire des grandes aventures que furent

le Suprématisme et le Plasticisme, Zec n'a pas

fait table rase du passé. Loin des futurismes

tapageurs et de leurs avatars. Zec a ceci de

particulier qu'il réussit la synthèse du géométrisme (réputé froid et tranchant) et du

lyrisme (chaud) : ll est, en vérité, le tenant

d'un nouvel Orphisme qui ne dit pas son

nom(5) chez qui " les voix de la lumière" sont

la grande affaire. Ses tableaux n'évoquent-ils

pas, bien souvent, la translucidité des vitraux

a travers lesquels sourd (ou perce, c’est selon)

l'éclairage d'un jour prodigieusement enrichi ? La technique du peintre est d'une efficacité inattendue, puisque procédant par

recouvrements successifs, Zec semble libérer d’autant la luisance de quelque trésor. A

plusieurs reprises, jovan aura même recours

au monochrome dont l’opacité, proche des

Ultimate Paintings d'Ad Reinhardt, nous

rend " perspicaces "(6). Aussi, l'artiste use-t-

il de sa pratique pour atteindre aux formes

prototypales : proche de la radicalité du Carré

blanc sur fond blanc de Malévitch, le pein-

tre laisse " remonter" certaines de ses croix.

(ill.s 8, 9, 10)

Mais, changeons de focale. lcone, en particulier, évoque le plan (vu d'avion) d’un champ

balisé de fouilles où le zoning du terrain dévoilerait quelque saint des saints. A nouveau,

se manifeste lidée du désenfouissement qui,

s’il fallait encore en apporter la preuve, montre que le traitement des aplats peut atteindre à l'intimité du monde. N’a-t-on pas

souvent comparé la toile du subjectile à un

épiderme(7) ? En somme, l'archaique affleure

chez Zec. Nouvel étonnement de notre part : c’est par ce truchement que Jovan est notre

contemporain.

En quoi ce " moderne passéiste " est-il

notre contemporain ? La réponse nous est

fournie par le philosophe Giorgio Agambem(8)

qui déclarait récemment; " Celui qui appartient véritablement à son temps, le vrai

contemporain, est celui qui ne coÏncide pas parfaitement avec lui ni n'adhère à ses pré-

tentions, et se définit, en ce sens comme

inactuel, mais précisément pour cette raison,

précisément par cet écart et cet anachronisme,

il est plus apte que les autres à percevoir et

à saisir son temps ". Parce qu'il est un artiste

et, qui plus est, un artiste expatrié, Jovan R. Zec fait remonter de derrière le clinquant et

le racoleur qui partout s'étalent cette discrète

mais fondamentale lumière largement invue.

Dans Eloge de l'ombre, Juchiniro Tanizaki

évoque les abus de ce que les Occidentaux

appelèrent " la fée électricité ". Zec, " peintre classique" laisse entendre, lui aussi, qu'il

y a lumière et lumière, lux et lustrum : d'un

côté, la phosphorescence, nécessairement

fragile, des choses importantes ; de l'autre,

la brillance factice des feux de la rampe qui

ont tôt fait de nous aveugler. Sombre constat : la puissance daveuglement n'a jamais été

aussi forte. Et Giorgio Agambem d'ajouter :

" le contemporain est celui qui fixe son regard

sur son temps pour en percevoir non les

lumières, mais l'obscurité. Tous les temps

sont obscurs pour ceux qui en éprouvent la contemporanéité " (9). Reste que Zec ne peint

pas l'obscurité et ses puissances dissolvantes

mais ce qui, contre ces dernières, fait de ses

toiles les étapes d’un cheminement spirituel (10). Michel Seuphor disait que, chez Mondrian, les rythme horizontal et vertical des

tableaux fondent dans linstant présent la

projection finaliste du rêve d'avenir et la fixité

abrupte de la saisie totale (11). Le propos de

Zec est moins radical ; en revanche, il fait de

nous des regardeurs tout autant alertés qu’édifiés.

(1) Le mot " prospectiviste " n’existe pas en français moderne. Il est forgé sur le mot " prospect " qui désigne, chez certains théoriciens de la peinture à l'âge classique, la manière de dépasser le seul " l'aspect " des choses. Le " prospect" est une façon d’activer la manière de voir.

(2) Le passage consacré a cette toile est largement emprunté au texte que nous avons publié sur le site du Musée Critique de la Sorbonne (http : //mucri.univ-paris1.fr).

(3) On songe ici à la croix suprêmatiste d’IIia Tchachnik, ici représentée;

(4) Se réglant sur le fait qu'un drapeau est en revanche volontiers plus large que haut, les emblèmes nationaux tels ceux du Royaume Uni ou des pays scandinaves " couchent " la croix sans amoindrir pourtant l’image chrétienne classique dont ils portent les couleurs. Le drapeau suisse représente, comme on sait, une croix grecque sur un fond rectangulaire.

(5) Avec le mot " Orphisme ", nous nous référons, certes, à ce courant proche des amis peintres d'Apollinaire, mais surtout à l'idée que l’ Orphisme cherchait passionnément la correspondance des harmonies chrom.atiques avec les hargnonies sonores : les " voix de la lumière "(Kupka, Delaunay, etc)'

(6) Le mot " perspicace " vient du verbe perspicere : voir à travers.

(7) Valéry (toujours lui) disait qu'il n'y avait rien de plus profond que la peau.

(8) Ciorgio Agambem, Qu'est-ce que le contemporain ?, Rivages Poche, 2008.

(9) lbid.

(10) Nous prenons le mot spirituel au sens large. On tient qu'avec les tableaux de Zec, croyants et non-croyants peuvent se retrouver : le silence des monastères accueille des athées notoires.

(11) Michel Seuphor, Mondrian, catalogue de l'exposition de l’Orangerie des Tuileries, 1969.